根據地的兒童團員曾機智地把外出“掃蕩”的日軍領進八路軍伏擊圈

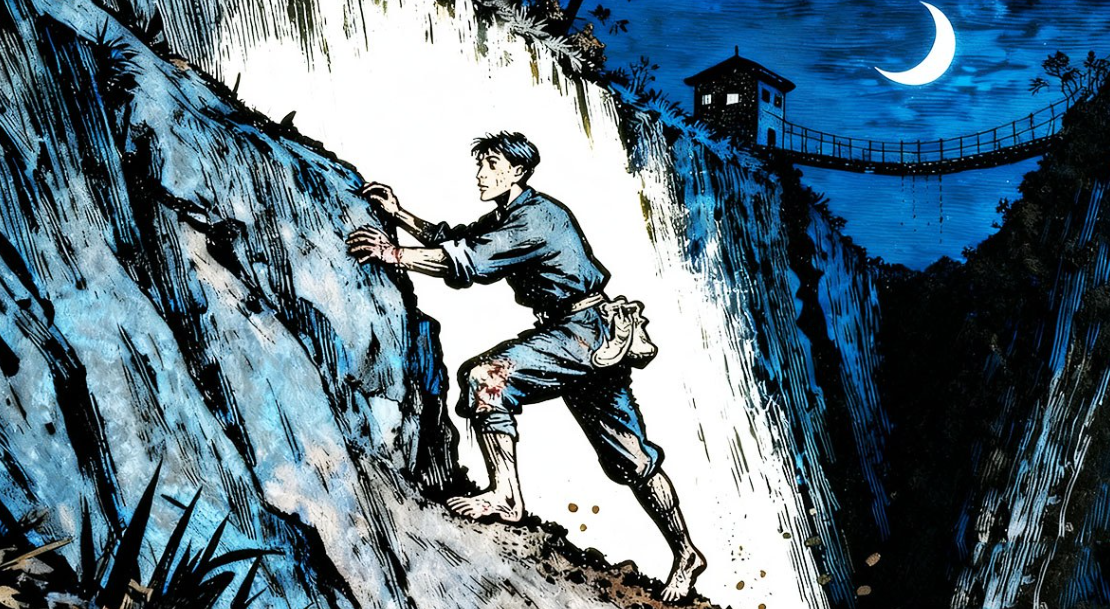

交通員夜過封鎖線

□房暢

1938年9月27日,八路軍一一五師三四三旅政治委員蕭華率領東進抗日挺進縱隊機關抵達樂陵縣城,當地舉行了隆重的歡迎儀式。有趣的是,當部隊邁著整齊的步伐、高唱軍歌,從國民政府樂陵縣縣長牟宜之(中共特別黨員)面前走過時,他卻遲遲沒有找到蕭華司令員。經人指點,牟宜之見到蕭華時不禁脫口而出:“找了半天,原來蕭司令是個娃娃!”的確,蕭華當時年僅22歲。從此,“娃娃司令”這個稱呼便在冀魯邊區流傳開來。

在短短一年多時間里,正是這位“娃娃司令”,團結帶領邊區軍民,聯合縣長牟宜之,智斗沈鴻烈,三打燈明寺,解救高樹勛,創辦抗日軍政干部學校,建立抗日民主政權,積極發展黨員,不斷壯大武裝,廣泛開展統戰工作,以赫赫聲威震懾敵膽,最終開辟了山東第一個共產黨領導的抗日根據地。

在冀魯邊區的抗戰隊伍中,不僅有鼎鼎大名的“娃娃司令”,更有眾多的“娃娃兵”。他們傳遞情報、偵察敵情、宣傳動員群眾,在硝煙彌漫的抗日戰場上,處處躍動著他們不屈不撓、奮勇沖鋒的身影。

鐵腳板穿梭封鎖線

1942年,日偽軍到處挖鴻溝,修公路,設據點,建崗樓,企圖以“囚籠政策”分割封鎖抗日根據地,切斷軍民聯系。鴻溝上每隔一二里就設有一個崗樓,行人必須經過崗樓才能通行。崗樓上設有吊橋,對來往行人進行嚴格搜查。在這嚴峻形勢下,為確保黨、政、軍通信暢通,同年秋天,冀魯邊區成立了交通科。交通科的“大本營”設在南皮縣興隆店村,邊區各縣設有固定站點。交通科有六七個人,除科長劉干臣外,其余都是十幾歲的少年,16歲的辛志榮就是其中之一。

交通員主要依靠雙腿奔走,人人都練就了一雙“鐵腳板”。一個夏天的早晨,辛志榮出發去送信,跑了80里路,下午四點才返回。剛站住腳,又有緊急任務需要他立即出發,還要再跑70里。他二話沒說,立即啟程。盛夏時節,烈日炙烤著大地,路旁的高粱和玉米紋絲不動,悶熱得讓人喘不過氣來。走了一段路后,他的腳磨出了水泡,索性脫掉鞋子繼續趕路。當夜十二點左右,他終于趕到部隊駐地,順利完成了任務。

1942年冬的一天,北風呼嘯,寒風刺骨,辛志榮和劉科長為完成一項緊急任務,必須越過鴻溝,前往寧津縣境內。晚上十二點,他們抵達鴻溝邊。溝寬約六米,深約五米,怎么辦?只能先跳下深溝,再設法爬上去。劉科長率先跳下,辛志榮緊隨其后。當他們正往對面爬時,崗樓里有人喊道:“還爬嗎?看見了,往哪兒跑!”此時,他們心急如焚,越急越爬不上去。爬幾下,松土就簌簌落下。后來他們搭著人梯,辛志榮先爬上溝沿,再把劉科長拉上來。當時,兩人已是汗流浹背,氣喘吁吁。當他們把情況告訴交通點房東老大爺時,老大爺笑著說:“你們不知道,日軍每天讓村里派人值班,晚上就喊這幾句,那是給他們自己壯膽的。”聽后,大家不禁哈哈大笑。

日偽軍頻繁“掃蕩”,到處殺人放火搶糧食。有時村里派不出飯,交通員們就挖點野菜或摘些樹葉充饑,經常吃了上頓沒下頓。1943年冬天,辛志榮兼任交通科司務長,負責糧食供給。有一段時間,每天只能吃鹽腌芫荽,連蘿卜條和咸醬都沒有。剛開始,辛志榮難以下咽,但時間一長,也就慢慢習慣了。

為躲避敵人的“掃蕩”合圍,夏天青紗帳起來時,他們常常露宿野外,天當被,地當床。天晴時,早晨露水打濕面容,晚上遭蚊蟲叮咬。遇到陰雨天,雨水浸透衣服也只能堅持。冬天,他們在地里挖地窖,或找個大墳鉆進去睡覺。有一天,大家外出送文件,奔波一天非常疲憊,回到村子倒頭就睡。半夜時分,敵情傳來。劉科長命令大家立即起床轉移。當時正下著鵝毛大雪,辛志榮困倦不堪,嘟囔道:“敵人也不一定會來這里。”劉科長發了脾氣,大聲說:“現在就是下刀子也得趕快轉移!”辛志榮只得服從。果然,拂曉時分敵人包圍了村子,辛志榮暗自慶幸躲過一劫。

由于長期無法洗澡,辛志榮身上長滿了虱子。冬天,他們常常一邊烤火,一邊用小笤帚往下掃落虱子,虱子掉進火堆,“噼啪”作響。除了虱子,還會長疥瘡,癢得難受時,就設法找來硫黃粉,邊烤火邊往身上擦拭。有時患了感冒,沒有藥物,就喝碗姜湯,蓋上被子發汗,仿佛沒有什么困難不可克服。

為完成通信任務又不暴露身份,交通員們不能刷牙漱口,不能使用藍墨水寫字,一切打扮都要與老百姓無異。每到一個新村莊,都要熟悉地形,了解村子有幾條道路、多少人口、多少姓氏、多少水井……還要與房東訂好同盟關系,假稱是房東的什么親戚,來此做什么,以便敵人審問時對答如流。一旦出現破綻,就可能招來滅頂之災。

1943年底,辛志榮被日軍抓捕,他經受住了敵人的酷刑,加上房東大娘認親作保,最終被釋放。這一年,17歲的辛志榮光榮加入中國共產黨。

“紅小鬼”轉戰沂蒙山

1937年秋,華北民眾抗日救國軍宣傳隊成立。1938年秋,宣傳隊改編為八路軍挺進縱隊第六支隊宣傳隊。

張玉昆、王承溫、李國治3人于1938年分別加入挺進縱隊六支隊宣傳隊、泰山支隊宣傳隊和泰山支隊通信班。當年,他們都只有12歲,被戰友們親切地稱為“紅小鬼”。

1939年2月,第六支隊宣傳隊隨所轄第七團開赴泰西,繼而轉進魯南地區。不久,泰山支隊也開赴魯南。同年10月,泰山支隊800多人編入七團,泰山支隊宣傳隊編入第六支隊宣傳隊。

1939年冬,部隊在小柳莊、小李莊休整。這里南距敵人據點平邑鎮約100里。由于消息走漏,敵人從平邑向我部發動長途奔襲。當時宣傳隊負責人楊九如(南皮人)回憶:“那天早晨,我們還未起床就聽到槍炮聲,我趕緊集合宣傳隊隨機關向東北蒙山方向撤退。那時,宣傳隊唯一的裝備是從蒙陰縣城買來的幕布、汽燈、鑼鼓和一些小道具,這些裝備都捆在一個馱子上,由騾子馱著。我讓張方青、范培林兩個大個子負責照顧牲口,我帶宣傳隊前行。這時,一顆炮彈落在騾子旁邊,騾子受驚,猛跳猛跑,把馱子甩在地上。張方青和范培林就輪流扛著馱子往前跑,終于趕上了宣傳隊。”

1940年4月,七團與一一五師六八六團合編為魯南支隊。兩個團的宣傳隊合編為魯南支隊政治大隊,王哲任大隊長,楊九如任政治指導員。楊九如回憶:“合編后,七團宣傳隊員的表演、歌唱藝術水平較高,而六八六團在隊列、內務、軍容風紀等軍事素養方面比我們好。所以我提出兩隊要互相學習,取長補短,進一步增強團結。”1940年10月,魯南支隊和蒙山大隊整編為教導二旅六團。一部分人編入旅政治部的火光劇社,還有一部分人調入連隊擔任文化教員或指導員。1943年4月,教導二旅火光劇社與教導五旅的前鋒劇社和山東縱隊二旅的突進劇社合并,成立民兵劇社,全社有四五十人。1943年10月,民兵劇社并入一一五師戰士劇社。1944年,戰士劇社與山東省文協實驗劇團合編為山東軍區文工團。

張玉昆13歲加入中國共產黨,16歲成為黨支部委員。1945年隨抗大北上東北。在遼沈戰役中,他擔任營教導員,獲得集體戰功和個人戰斗勛章。王承溫1945年任連指導員,1946年8月被授予模范政治指導員稱號和模范獎章,其后獲東北解放紀念章和抗美援朝紀念章。李國治1945年11月隨抗大一分校進軍東北,同年底轉入航空隊。1946年3月1日,李國治成為東北民主聯軍航空學校第一期飛行學員。在抗美援朝戰爭中參加數十次空戰。1956年任空四師師長,后任空十一軍副軍長。

小英雄血沃家園

時任一一五師教導六旅兼冀魯邊軍區政委的周貫五,在1943年4月15日《戰士報》上發表《冀魯邊在殘酷斗爭中》一文,寫道:“有一個7歲的兒童,鬼子要其做偵探,堅決不從,并罵‘中國人只能打鬼子,不能給你們這些野獸們做事’,臨死時猶高呼:‘中國青年不怕死!’。”

這位7歲的小英雄,我們尚不知道他的名字。但無疑,他是抗日戰爭中犧牲的最小烈士之一。

商河縣季成寶、季學文、季學武一門三烈士。其中季學武13歲入伍,利用年齡小的有利條件,深入敵人據點、崗樓偵察敵情,多次挫敗了日偽軍對抗日政府的“圍剿”。1940年3月,他在小石村偵察敵情時被日寇抓捕。敵人先是誘騙,后嚴刑拷打,季學武被打得皮開肉綻,疼痛昏迷,卻始終沒有屈服。日寇將季學武帶到據點外,活埋半身,用牲口拉耙在他身上反復碾軋,將其殘害致死,年僅16歲。

1938年秋天,滄縣13歲的吳金嶺參加抗日隊伍。1942年2月12日(農歷臘月廿七),他在執行任務途中遭遇日軍,敵人從他身上搜出蠟紙和鋼板,將他押到鹽山縣城審訊。吳金嶺怒目而視,高聲說道:“我既然被你們抓來了,不要啰嗦,要殺要砍隨你們便,想從我嘴里得到什么,沒門!”敵人不死心,又找來他父親的熟人勸降,被吳金嶺怒罵:“狗漢奸,丟中國人的臉!不知羞恥,我死也不當狗奴才。”

在監獄里,鬼子用皮鞭、木棍把吳金嶺打得遍體鱗傷,他始終未透露一字。敵人連一個孩子都無法馴服,惱羞成怒,將吳金嶺押往鹽山縣城南一片樹林。在汽車上,被五花大綁的吳金嶺昂首高唱:“不要皺眉頭,大眾攜起手,誓死不當亡國奴,拼命奪自由……”押到刑場,日軍放出兩只狼狗撲向吳金嶺。吳金嶺雖被捆綁,但雙腳猛踢,使得惡狗不敢近前。日軍氣急敗壞地舉起東洋刀,將吳金嶺的雙腿從膝蓋處砍斷,鮮血直流,劇痛難忍。他高呼:“打倒日本帝國主義!”“中國共產黨萬歲!”日軍用刺刀剖開他的肚子,又向頭部連開兩槍——17歲的吳金嶺英勇就義。

據時任東光縣青年抗日救國會主任的李明升(曾化名“石青”)回憶:“1940年上半年,在我抗日根據地內,村村建立了兒童團。凡年滿7歲的兒童都可申請入團,滿15歲后轉入青救會。”同時期的晉察冀抗日根據地有個統計:“到1940年底,晉察冀抗日根據地人口約1200萬,組織起超過100萬的兒童加入了抗日兒童團。”按當時冀魯邊區600萬人口計算,冀魯邊區的抗日兒童團員應在50萬人以上。這是一股巨大的力量,他們為抗日戰爭的勝利作出了英勇犧牲和卓越貢獻。